| LA MIA VALLE SPLUGA

Quel paese, Fracisicio non lo avevo mai sentito. Lo nominò la prima volta mio padre, un giorno del 1942, per annunciare a me dodicenne e ai miei fratelli più piccoli che saremmo sfollati lassù in montagna, per sottrarci ai bombardamenti inglesi su Milano.

Certo no potevo immaginare, partendo in treno per Chiavenna e da li in corriera per Campodolcino, che a Fraciscio, in quel borgo di rudi montanari a 1300 metri d’altezza, dove la strada finiva sul sagrato della chiesa, io avrei passato tre anni straordinari, fino alla conclusione della guerra.

Ci sistemammo in una casetta a due piani presa in affitto da un falegname, dove il riscaldamento esisteva solo al piano terreno ed era fornito da una primordiale stufa di forma cubica detta pigna.

Cinquant’anni fa nei paesi della Valle Spluga erano rare le abitazioni che disponevano di caloriferi, ma soltanto di caminetti nelle da letto, e della pigna nel tinello. Ogni casa ne possedeva una, ricoperta da uno spesso lastrone di pietra, e sopra la pigna l’intera famiglia, tolti gli scarponi, prendeva posto per conversare, per riposare, per fumare, e le donne per cucire e sferruzzare.

Per noi ragazzi di città il primo effetto positivo dello sfollamento a Fraciscio (dove esisteva appena un’approssimativa scuola elementare) fu l’interruzione degli studi, poi proseguiti con lezioni private e quindi una totale disponibilità di tempo libero. Eravamo arrivati in autunno, con i larici che si tingevano di rosso, e presto vedemmo la neve ricoprire alberi e tetti e campi trasformando il paesaggio in un immenso biancore.

Anche da piccolo avevo amato la montagna, ma trovarmi immerso nella natura come se vi abitassi, mi trasformò in breve in un vero piccolo alpino. Ogni giorno imparavo qualcosa: a usare il segürin per spaccare la legna; a offrire il sale alle capre; a riconoscere le impronte degli animali sulla neve; a portare la gerla riempita dalle pigne che cadevano dai pini e servivano per alimentare la stufa; a servire Messa come chierichetto, a legare le fascine; a usare il falcetto; a portare la slitta e infine a sciare.

Quella dello sci fu per me una dura scuola. Fraciscio non aveva una sola pista degna di questo nome, né tantomeno impianti di risalita. Si veniva giù, sull’esempio dei ragazzi del posto, saltando i muretti e fermandosi con un telemark dove si poteva. Poi si doveva risalire a spina di pesce, io con degli smisurati sci di frassino che erano appartenuti a mio padre. Erano sci rigidi che si spezzavano facilmente al puntale, ma vi si riponeva rimedio inchiodandovi sopra un pezzo di latta…

Eppure con quegli arnesi di fortuna compii in quegli anni un apprendistato prezioso, che mi sarebbe servito da adulto. In genere andavamo a sciare nella vallata della Gualdera, dove le discese erano più dolci, ma l’ebrezza della velocità la provai soltanto a Madesimo, dove c’era una vera pista dietro l’Hotel Cascata.

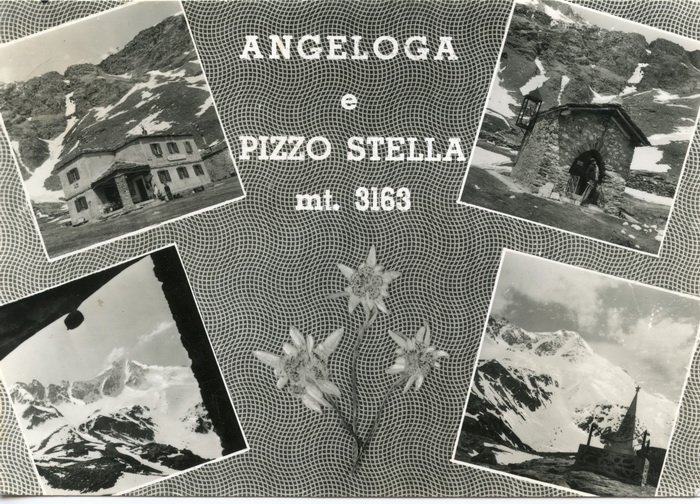

L’unico divertimento che i ragazzi del luogo dividevano con noi sfollati era di potersi buttare a testa in giù sugli slittini, guidando con la punta degli scarponi, lungo lo stradone per Campodolcino che per tutto l’inverno rimaneva gelato. Ricordo certe notti di luna piena in cui si formavano brigate di slitta tori, dalla chiesa del paese fino al ponte della Rabbiosa (il torrente che scorreva nella valle) imbacuccati sotto il cielo stellato gareggiando in quella magica luce lunare. Poi si risaliva cantando, trascinando al guinzaglio le slitte, lo sguardo levato alla maestà del Pizzo Stella che dall’alto dominava il paesaggio, con un senso di felicità che ci ripagava dallo scarso cibo e del niente che avevamo.

Al ‘arrivo della primavera riprendevo a esplorare i boschi del monte Groppera, a cercare erbe per l’insalata, a catturare le rane degli stagni della Mottala. I paesani miei coetanei mi guardavano con invidia a scorrazzare su e giù per i loro sentieri, mentre essi erano impegnati assieme ai genitori a falciare o a portare pesanti gerle di letame dalla stalla ai campi da concimare.

Imparo cosa fosse la povertà della gente di montagna quando entravo nelle loro case, dove un fumo nauseabondo esalava dalle fessure della pigna perchè (per risparmiare legna) vi bruciavano persino l’ immondizia. E un altro odore rancido proveniva dal grande tavolo da pranzo, dove erano scavate dal legno vivo tante scodelle per ogni membro della famiglia, da riempire di polenta e latte.

E tuttavia, lo scoprivo nei miei vagabondaggi, c’erano borgate ancor più misere di Fraciscio, come il paesino di Starleggia arrampicato sulla montagna di fronte, sulla strada per raggiungere il Pizzo Quadro. D’estate le donne non portavano scarponi, ma solo rudimentali zoccoli fatti in casa, e con quelli seguivano le mucche all’alpeggio, le gambe sempre rigorosamente coperte di calze di lana nera, la testa in neri fazzoletti, sempre arcigne e sospettose con noi ragazzi di città.

Questa atmosfera di idillio alpestre cambiò bruscamente una sera del 1944. Al crepuscolo strani figuri dalle barbe lunghe e dai mitra a tracolla comparvero in paese, mentre una voce correva da una casa all’altra e gli usci venivano sprangati. Son qui i ribelli.

Li comandava il partigiano Tiberio (che a me parve subito una specie di Garibaldi) e nei giorni successivi cominciammo a familiarizzarci con la loro presenza, al punto che in breve tempo mi trasformai anch’io, senza volerlo, in staffetta partigiana. Isolati dal mondo, avevamo quasi dimenticato l’esistenza della guerra, e ora scoprivamo che era cominciata a nostra insaputa una guerra civile.

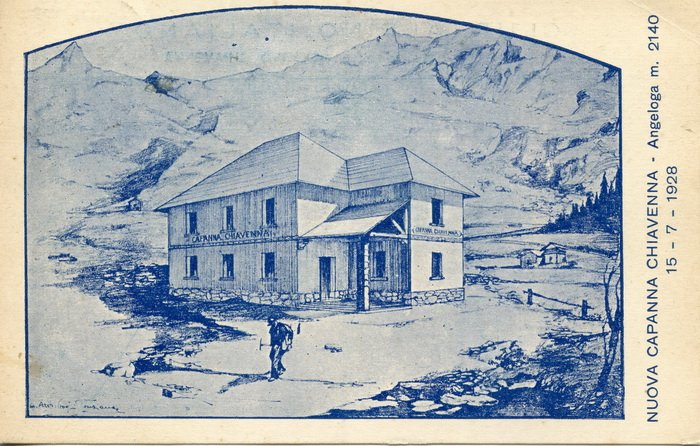

Ogni tanto, con disperazione di mia madre, un partigiano bussava alla mia porta per spedirmi subito a portare un messaggio al Lago Angeloga, dove i ribelli (così li chiamava la radio) avevano stabilito il loro comando alla Capanna Chiavenna. E una volta, che ancora ricordo con angoscia, mi toccò attraversare il bosco di Motta in piena notte per un’analoga missione presso il collegio di Don Re. Il buio era totale, ma io conoscevo la mulattiera sasso per sasso, anche se il sottobosco era scosso dai mille fruscii degli animali.

Durò pochi mesi l’occupazione partigiana di Fraciscio, perchè un’autocolonna di tedeschi e fascisti arrivò in forze da Chiavenna per espugnare quel minaccioso presidio, costringendo i garibaldini a riparare in Svizzera. Ma per me adolescente fu un avventura straordinaria, specialmente quando un giovane partigiano, inseguito e febbricitante, venne a bussare di notte a casa nostra in cerca di rifugio. Il suo nome di battaglia era Pioppo, e certo non potevamo immaginare che si trattasse di Giovanni Pirelli (figlio del noto industriale) che aveva scelto la lotta antifascista.

Il silenzio di quelle montagne che ormai sentivo come mie era stato rotto fin allora soltanto dagli spari dei cacciatori di camosci. Il mattino del rastrellamento echeggiarono invece le mitragliatrici, e il corpo di un partigiano colpito alla testa venne esposto come monito agli abitanti nella sala dell’Oratorio.

Ormai la guerra volgeva alla fine, presto saremmo ritornati in città. Prima però avevo un conto da regolare: salire in cima al Pizzo Stella, la vetta che per tre anni avevo contemplato dalla finestra della mia camera, quella punta sempre innevata che il valtellinese Giovanni Bertacchi aveva immortalato in una sua poesia.

Ci arrivai al seguito di un gruppo di alpinisti chiavennaschi, legato con loro in cordata. Il cielo era terso, e da quel terrazzo di tremila metri, col binocolo, si vedeva brillare in lontananza la Madonnina. |